窓の外では、秋の夕暮れがゆっくりと深まっていた。まだ六時を過ぎたばかりだというのに、空はすでに紫がかった青に染まり始めている。リビングのペンダントライトが、テーブルの上をやわらかく照らしていた。その光の輪の中に、今夜の夕食が並んでいる。

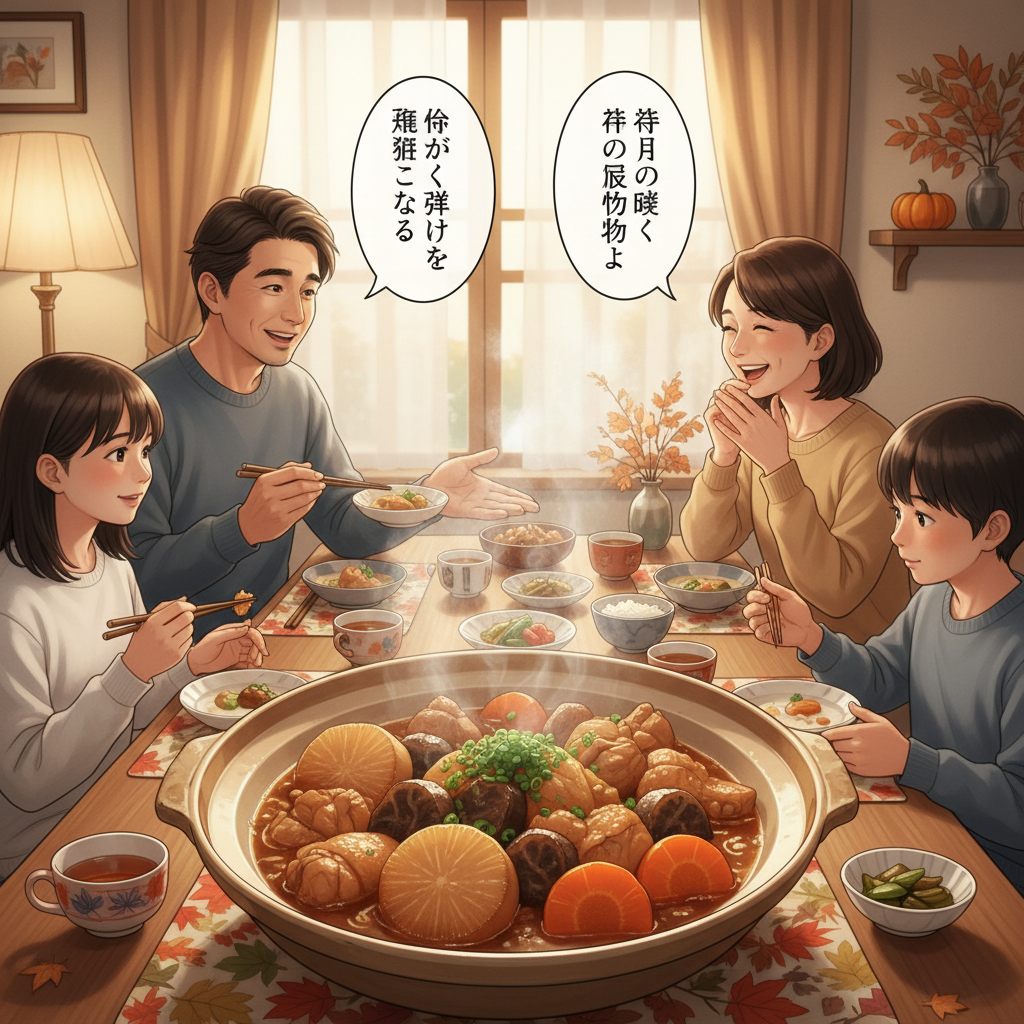

母が作った煮物の湯気が、静かに立ち上っていた。大根と鶏肉、こんにゃく。それから人参の輪切りが、醤油ベースの出汁にじっくりと煮含められている。食卓の真ん中には、白いご飯を盛った茶碗が四つ。その隣には、きゅうりとわかめの酢の物。シンプルな献立だけれど、それがかえって落ち着く。

父は新聞を畳みながら席についた。いつもの定位置だ。母は台所から最後の小鉢を運んできて、自分の席に座る。その動作のひとつひとつが、長年の習慣に支えられているように見えた。姉は少し遅れて二階から降りてきて、「ごめん、ちょっと電話してた」と言いながら椅子を引いた。

「いただきます」

誰が言い出すでもなく、四人の声が重なる。箸を手に取る音が、わずかにずれて響いた。

煮物に箸を伸ばすと、ほろりと崩れそうなほどやわらかい大根が持ち上がる。ひと口含むと、出汁の味がじんわりと広がった。甘さと塩気のバランスが絶妙で、ご飯が進む。母はこういう味付けが本当にうまい。派手さはないけれど、毎日食べても飽きない。それが日本料理の良さなのかもしれない。

父が「今日の大根、よく味が染みてるな」とぽつりと言った。母は「昨日の残りだからね」と笑う。実は昨夜も同じ煮物が食卓に並んでいたのだが、二日目のほうが味が馴染んでいるのは確かだった。姉が「明日もある?」と尋ねると、母は首を横に振った。「今日で終わり。明日は魚にしようかと思ってる」

会話は途切れ途切れで、けれど心地よい。誰も無理に話題を探そうとはしない。ただ、箸を動かす音、茶碗を置く音、お茶をすする音だけが、静かに空間を満たしていく。

ふと、子どもの頃のことを思い出した。あの頃も、こんなふうに家族で食卓を囲んでいた。ただし当時の私は、煮物が嫌いで仕方なかった。特に、こんにゃくの食感がどうしても受け入れられなくて、母に隠れて残そうとしたことが何度もある。それを父に見つかって、「好き嫌いは許さん」と叱られた記憶もある。今ではそのこんにゃくを、何の抵抗もなく食べている自分がいる。味覚は変わるものだ。

姉が酢の物を取り分けながら、「このわかめ、どこのだっけ?」と母に尋ねた。母は少し考えてから、「ああ、あれよ。駅前の『うみさち堂』で買ったやつ」と答えた。姉は納得したように頷く。私もあの店は知っている。乾物や海産物を扱う小さな専門店で、店主のおじさんがいつも丁寧に商品を選んでくれる。

箸を動かしていると、父が急に「あ」と小さく声を上げた。見ると、煮物の汁が少しテーブルに垂れていた。父は慌てて箸を置き、ティッシュで拭き取る。その様子があまりにも真剣で、少しおかしかった。普段は落ち着いている父が、こんな些細なことで焦っている姿は珍しい。母が「大丈夫よ、気にしないで」と言うと、父は照れくさそうに笑った。

食事の時間は、ゆっくりと過ぎていく。急ぐ理由もなければ、終わらせたい理由もない。ただ、目の前の料理を味わい、家族の存在を感じる。それだけで十分だった。

窓の外では、すっかり夜の帳が降りていた。遠くで犬の鳴き声がして、それから車の走る音が聞こえる。日常の音だ。けれどその音さえも、この食卓の穏やかさを引き立てているように思えた。

やがて、姉が「ごちそうさま」と言って席を立った。父も続いて立ち上がり、食器を流しに運ぶ。母は「いいのに」と言いながらも、嬉しそうな顔をしている。私も茶碗を手に取り、台所へと向かった。

片付けをしながら、ふと思う。こういう何気ない時間こそが、実は一番贅沢なのかもしれない。特別な料理でなくても、高級な食材でなくても、家族が揃って食卓を囲む。それだけで、心が満たされる。日本料理の良さは、そういう日常に寄り添う優しさにあるのだろう。

夜はまだ長い。けれど今日という一日は、この食卓とともに静かに幕を閉じようとしていた。

コメント